バーチャルリアリティは「見ずして信ずる」を「疑似体験によって信じる」ことができるようにした。人間の五感を換え、道具化、外部化することによって代替された能力によって仕事することを可能にしている。人間本来の能力は進化しているのか退化しているのか。ただ言えることは能力が分散管理されネットワーク化されているということである。新しい精神病と呼ばれるものはこの分散管理される能力の実態に起因するのではないだろうか。

今日多発する不祥事、それは主体性の破綻である。

偽装された能力に対する警戒心の顕われである。現実を取り戻そう。

2020年、世界を飲み込むICT「4つの波」 :日本経済新聞

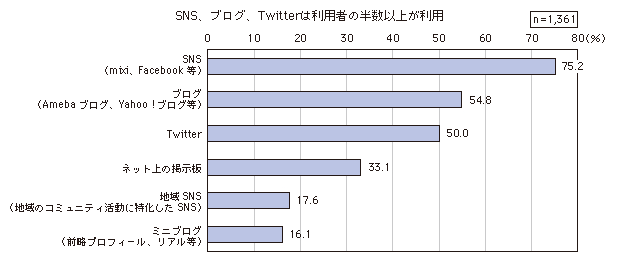

インターネット普及率ソーシャルメディアの利用状況

ソーシャルメディアが変える

ソーシャルメディアが変える選挙 アメリカの事例から 前嶋 和弘

2008年にオバマ陣営が本格化させた選挙におけるソーシャルメディアの利用がアメリカの政治マーケティングを大きく進化させた。今年の中間選挙では、各選挙陣営がSNSやTwitterを使って支援者に情報を提供する「垂直型」の情報伝達ばかりでなく、SNSを経由した支持者相互の「水平型」の支援ネットワークづくりにも細心の注意を払い、さらにはYouTubeやFlickrの利用や外部のブログなどの「オンライン勝手連」との有機的な連携を図る動きもある。アメリカにおける選挙の雌雄は、候補者の質や既存のメディア利用による選挙広告ばかりでなく、ソーシャルメディアをフル活用した選挙戦略が確立できるかどうかにかかっていると言える。ソーシャルメディアが、選挙、および政治そのものに与えた意味と今後の課題

水平的なやりとりの中で、政策決定に関する情報が上意下達ではなく、ボトムアップで吸い上げられるという意識が生まれていく。又、ソーシャルメディアを通じ、選挙に参加することで世の中を変えているという意識が高まれば、政治的有効性感覚が高くなることも期待できる。自分が働きかけ、政策が、さらには世の中が変わっていくことが実感できるというのは、双方向性が担保されたソーシャルメディアの特性である。

ソーシャルメディアが変える企業とマーケティング:JBpress(日本ビジネス ...

マーケティングのプラットフォームとしてのツイッター

3つの哲学があります。第1に、ユーザーが最優先ということ。第2に、ネイティブな広告。第3に、クロスメディアキャンペーンを、全体として効率化させる。ソーシャルへの向き合い方は経営の課題でもある

ソーシャルメディアの普及が企業に問いかけるものは多い。それは1つ増えた広告手段をどう扱うかという問題ではなく、企業の組織や権限体系、消費者または顧客との向き合い方にも再考を迫る潮流である。価値観経営の時代。ソーシャルメディアが変えるマーケティング

スターバックスが消費税増税後の総額を1円単位にした訳とは?スターバックスの消費税増税後の価格設定が発表された。 http://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2013-927.php 表を見ても分かるとおり、総額表示か... (2014年3月16日)

たった1か月で200万人のファンを集めた小さなプロジェクトの大きな成果

Happy Birthday Colin そんな名前のフェイスブクページを作ったのはコリンの母だ。 https://www.facebook.com/Coliniseleven // (2014年3月10日)

アメリカで酒器を売る~国内伝統産業復活のヒント~

今回は、Saketreatという酒器のオンラインショップをご紹介したいと思う。 このショップはアメリカで起業した日本の方が運営する酒器のオンラインショップだ。TPPを目前に、国内産業をどうすべきかとい... (2014年2月21日)

みんな大好き!ムダ知識。京都水族館facebookページの上手な運用手法

facebookページの運用に悩まれている企業も多いと思うが、以外な点に運用のヒントがある。今回は京都水族館の投稿からそれを学んでみたいと思う。 まずは以下の投稿を見て欲しい。 https://www... (2014年2月18日)

2014年は動画の時代!と動画マーケティングに興味津々なあなたへ。

2014年は動画の時代だと言われる。確かに若い世代ではスマホで動画というスタイルが定着しているし、動画を撮影しアップロードする為の環境も整いつつある。ただ、今後起こる展開として次の事が考えられる。 1...(2014年2月13日)

佐村河内事件から見えるマーケティングの本質

世間を騒がせたゴーストライター事件。あらためてNHKスペシャルの特集などを見ると逆に滑稽に見えてしまうから不思議だ。佐村河内氏はなぜこのような事を行ってしまったのか、そしてなぜ人々は彼に熱狂してしまっ...(2014年2月 8日)

ソーシャルメディアが変える企業広報 ~ソーシャル ... - 経済広報センター

経済広報センターは、2012年2月、ソーシャルメディアの社会への普及実態や、企業による活用事例をまとめた『ソーシャルメディア時代の企業広報』を発刊した。東日本大震災を機に通信の在り方が見直され、いまや総務省や自治体によるツイッターでの情報発信など、国を挙げてソーシャルメディアに取り組む時代である。不特定多数の人が企業に対して他者の目に見える形で発言できるようになった。企業には顧客との良好な関係の構築が求められており、ソーシャルメディアの活用はさらに加速し、導入を検討する企業も増えている。

本書は、前述した『ソーシャルメディア時代の企業広報』の第二弾として、当センターの主要会員企業がどのようにソーシャルメディアを活用しているか、広報部門やソーシャルメディアマーケティングの担当者を対象にヒアリング調査した。また、一般の人々への普及実態や活用目的、傾向についても、当センターの調査結果を中心に記載している。

第一部では、当センターならびに他機関の調査データをもとに、日本におけるソーシャルメディアの実情と企業の活用実態をまとめている。

第二部では、味の素、トヨタ自動車、日本航空、良品計画、ファミリーマート、アフラック、KDDI、凸版印刷の取り組みについて、具体的にヒアリング調査をした結果をまとめている。

セールスフォース・ドットコム ソーシャルメディアが変える企業システム ...

多くの消費者の声によって世界さえ動かす力を持ったソーシャルメディア。企業経営にも影響力を及ぼすようになっており、新たなビジネスの創造に生かす企業が世界中で登場している。しかし、業務系中心の企業システムでは、ソーシャルメディアに対応できなくなりつつある。セールスフォース・ドットコムはその解決策として、「ソーシャルエンタープライズ」を提唱する。

3つのステップを経て実現 トヨタも採用し、2012年から開始

スタジオパーク 「ソーシャルメディアが変えるロシア」 | スタジオパークから ...

モスクワでは12月の10日、24日と大規模な抗議集会が続きました。私はモスクワのサハロフ通りで開かれた24日の集会を現地で見てきました。集会の参加者は世論調査研究所の調査では7万人を超え、「プーチン無きロシア」という叫び声が広場に響き渡り、ロシアで地殻変動が起きていました。

そして集会で実感したのはソーシャルメディアの役割の大きさです。

人を集める、集会の様子を伝える、意見を交換する、組織を作るなど人々を結びつける道具となったのです。今回の抗議の中心となったのは既成の野党では無くロシアネット界のヒーローと言われるナバーリヌィという一人のブロガーです。

」を実施しました。

」を実施しました。

人を集める、集会の様子を伝える、意見を交換する、組織を作るなど人々を結びつける道具となったのです。今回の抗議の中心となったのは既成の野党では無くロシアネット界のヒーローと言われるナバーリヌィという一人のブロガーです。

- 交流サイトに政権の汚職を追及するページを立ち上げ、今や10万人を超える賛同者が集まりました。

- 賛同者が各地にネットワークを造り、政権の腐敗や抗議活動の様子が動画投稿サイトに投稿され、それがソーシャルメディアを通じて転載される

- いわば友達の友達は友達だという原則で各地のネットワークが結びつきだしているわけです。

- 数万人規模の集会を実施するには資金も必要ですが、その資金もネット上の募金という形で集めているのです。

ソーシャルメディアの力で世の中を変える、女性の力 ...

「反日」の中国市場を打破するSNS戦略

ソーシャルメディアが社会を変える~国や文化を超えた若者の連帯 | をち ...

国際交流基金では、国をつくり、地域をつくる上で重要なのは、少数のトップダウンのリーダーだけではなく、ひとびとを巻き込み、力づける現場のリーダーたちだという観点から、「国とコミュニティーの構築におけるリーダーシップ」をテーマに、「中東次世代リーダー訪日事業 」を実施しました。

」を実施しました。津波への危機対応と「アラブの春」の共通点

ソーシャルメディアが活用されたアラブの具体例

ソーシャルメディアが果たした役割の違い

刺激と革新的なアイディアを創造するツールとして

津田氏の講演を聞き、参加者とも議論を行って、最も喜ばしく思ったのは、今日の若者は、どこにいようと、全く異なった文化を持っていようと、多くの点で同じであり、同じ課題に直面し、お互いに支え合い、刺激を与え合っているという見解である。革新的なツールとアイデアを受け入れて大きな課題に迅速に対応していくとき、自分たちの生活に意味を与え、コミュニティーに良い影響を与えられるよう、私たちは皆、努力しているのだ。ソーシャルメディアが「旅行」を変える - ネット広告ガイド - Yahoo! JAPAN

「旅行」にソーシャルメディアは不可欠?

旅行以外にも使えるスキーム

LINEをめぐる事件

「理念なきネット選挙」 試される政治との距離感

■政治の話は人間関係を壊す

ネットでの議論は建設的にならないこと、政治や宗教の話題は人間関係を壊す微妙な問題であると指摘した。

■政治的匿名性が脅かされ始めている

いいね!を押したり、フォローしたりすると、周囲に分かってしまうが、ラインの場合は、どの政党の情報を見ているか他のユーザーには分からない。この政治的匿名性がライン利用を押し上げている可能性もある。

匿名性の高い都市社会では、政治信条や主義を表明せずに暮らすことができるが、ソーシャルメディアによって濃厚なコミュニケーションが作られるようになり、ネット選挙解禁が進むことで、政治的匿名性が脅かされ始めている。

■選挙終了で握手できるのか

その一方で、「隠蔽」もありえる。ソーシャルメディアの登場でネット上の情報は増え続けており、まとめサイト、ニュースアプリといったミドルメディアの登場は、一定の編集判断やアルゴリズムによって情報をフィルタリングしている。政治に関して議論したくない、情報がほしくないという人に関連情報を出さないことも可能であるし、特定の政党や候補に親和的な情報ばかりを表示することも可能だ。

■むしろ民主主義が後退する

ネットでの議論が果てしなく続き、人間関係が壊れるとすれば、なるべく政治的な議論を避けようとする、ソーシャルメディアのログが政治的匿名性を脅かし、つながる友人たちからの圧力による自主規制が意見表明を阻むとすれば、むしろ民主主義が後退してしまうことになりかねない。

米国大統領選で見たネット・ソーシャルと「本来の民主主義」の関係

インターネットとアメリカ政治「ネット選挙先進国アメリカにおける ...

スマートシティ構想とスマート・コミュニティ

世界中に広がるスマートシティ構想、日本はビジネスチャンスをつかめるか

スマートシティは今後、あらゆる産業界に影響を及ぼしていく。前述の電力網や交通、水のほかにも、スマートハウス、スマートビル、グリーン・ファクトリー、電気自動車[6]、ゴミ処理など多岐にわたる。これを産業別で見ると、電機、自動車、機械、IT(情報技術)、建設、素材、金融など、関係のない産業が見つからないほどだ。そして、それぞれの産業が新たなビジネスチャンスを持っている。例えば電機業界はスマートメーター、スマートグリッド家電、IT業界は超高速通信ネットワーク、クラウドコンピューティング、建築業界は省エネ照明・空調、新型断熱材、自動車業界は電気自動車や充電設備など、挙げていけばきりがない。

医療介護を変える

病院や薬局、介護施設が患者の情報を共有する仕組みを全国各地で作り、地域で超高齢社会を支える方向性を打ち出した。ICT化によって診療の検査の重複をなくしたり、医療の水準を高めたりすることも目指す。

構想では各地域で、〈1〉医師が認知症治療薬を処方した後の患者の生活状況を介護事業者がコンピューターに入力する〈2〉「骨が弱っている」といった診療情報を介護者が入浴介護などの際に使う〈3〉診療所での診療情報を救急病院で生かす――などの未来像を示した。

実現に向け、厚労省はまず今年度からの5年で総務省と協力、医療機関や薬局が持つカルテや診療報酬明細書の情報を地域で共有する仕組みや、要介護度などの介護情報を組み込む方法を開発し、普及させる施策を構想に盛り込んだ。地域を超えて情報をやりとりできるようにもする。

厚労省は、団塊の世代が75歳以上となる2025年までに、がん患者や高齢者らが住み慣れた地域で暮らせる地域作りを目指しており、ICT化がカギになるとみている。

構想では各地域で、〈1〉医師が認知症治療薬を処方した後の患者の生活状況を介護事業者がコンピューターに入力する〈2〉「骨が弱っている」といった診療情報を介護者が入浴介護などの際に使う〈3〉診療所での診療情報を救急病院で生かす――などの未来像を示した。

実現に向け、厚労省はまず今年度からの5年で総務省と協力、医療機関や薬局が持つカルテや診療報酬明細書の情報を地域で共有する仕組みや、要介護度などの介護情報を組み込む方法を開発し、普及させる施策を構想に盛り込んだ。地域を超えて情報をやりとりできるようにもする。

厚労省は、団塊の世代が75歳以上となる2025年までに、がん患者や高齢者らが住み慣れた地域で暮らせる地域作りを目指しており、ICT化がカギになるとみている。

健康管理・健康基準を変える

ついに寿命もおカネで買う時代に?

《「富裕層は明るく、よく眠り、転びにくい」》

- 「豊かな人ほど健康で長生きする」という傾向である。

- 仮説(1):豊かさが健康に大きく影響している。仮説(2):健康が豊かさに影響する。仮説(3):豊かさと健康の間には直接の因果関係はなく、第3の因子によってもたらされる見せかけの相関である

詳細はこちらから

《瞬時にさまざまな情報源からの大量のデータを統合、分析するシステムを「コグニティブ・コンピューティング・システム」と呼び、IBMのスーパーコンピュータ「Watson」がその代表例である。

「Watsonは自然言語で対話し、人間からも学ぶことができるコンピュータである。その活用領域として、まずは医療分野のがん研究で応用されており、既に世界の医療データの約80%をWatsonが処理しているのだ」》

「Watsonは自然言語で対話し、人間からも学ぶことができるコンピュータである。その活用領域として、まずは医療分野のがん研究で応用されており、既に世界の医療データの約80%をWatsonが処理しているのだ」》

當にシステム思考する時代である。

人間が、判断する領域は非常に限定される。しかし、いや、だからこそその意思決定の確実さが重要になってくる。一人一人の判断が大きな意味を持つ世界、それが情報社会である。

夢想:(コメントに替えて)

夢想:(コメントに替えて)

大いなる誤解、都合のいい誤解、人間本位の誤解、それは仕方のないこと、人間は間に限定されているのだから。

泡沫の夢を見ているのである。うたかた、うつろな夢を見ているのだから、それをどう位置付けるか意識の置き所によって変わる。諦観とは統べる者の観相である。飽きる、諦める、飽きない、諦めないは同軸上にある。飽きることに飽きる。飽きないことに飽きない。それは永遠であり、一に止まることである。飽きることに飽きない。飽きないことに飽きるとは変化であり、今である。真理が永遠ならば現実、今とは真理の破綻である。生とは真理からの逸脱である。従って制は維持するために働き続けなければならないのである。真理、神の世界とは斉一な世界、生も死も、有も無もない世界である。

泡沫の夢を見ているのである。うたかた、うつろな夢を見ているのだから、それをどう位置付けるか意識の置き所によって変わる。諦観とは統べる者の観相である。飽きる、諦める、飽きない、諦めないは同軸上にある。飽きることに飽きる。飽きないことに飽きない。それは永遠であり、一に止まることである。飽きることに飽きない。飽きないことに飽きるとは変化であり、今である。真理が永遠ならば現実、今とは真理の破綻である。生とは真理からの逸脱である。従って制は維持するために働き続けなければならないのである。真理、神の世界とは斉一な世界、生も死も、有も無もない世界である。

0 件のコメント:

コメントを投稿