そもそも「起きる確率」「予知の確率」は何もない、期待だけが空しく拡大する。

- 東日本大震災に関する世論調査(2013/5)

- 地震に関する世論調査

- 南海トラフ地震対策の死角 時間差発生で混乱も

- 相模トラフで関東大震災並みのM8級発生、5%に上昇 :日本経済新聞

- 混迷・原発再稼働(2)神の領域か

等を踏まえ、確率等調査の観点から眺めてみる。

以下に示すような通りの現実である。

地震の連動のメカニズムはまだ解明されていない。科学の限界である。絶対を判断することは出来ないのだ。時間差発生する地震に対して、耐震基準をどのように設定し、安全を確保するか明確なシナリオが描けていない。

1.東日本大震災から2年経過後の意識

東日本大震災から2年が経過し、震災からの復興と福島第1原子力発電所の事故収束の取り組みについて尋ねたところ「あまり進んでいない」が62.6%で多くを占め、前回の58.0%から4.6ポイント増加する結果となった。

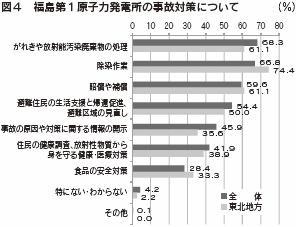

次に、福島第1原子力発電所の事故対策について「進んでいない」と感じるものを尋ねたところ、全体では「がれきや放射能汚染廃棄物の処理」が68.3%でもっとも多く、次いで「除染作業」が66.8%、「賠償や補償」が59.6%で続いている。

2.今後あなたがしていきたいこと以下に示すような通りの現実である。

地震の連動のメカニズムはまだ解明されていない。科学の限界である。絶対を判断することは出来ないのだ。時間差発生する地震に対して、耐震基準をどのように設定し、安全を確保するか明確なシナリオが描けていない。

1.東日本大震災から2年経過後の意識

東日本大震災から2年が経過し、震災からの復興と福島第1原子力発電所の事故収束の取り組みについて尋ねたところ「あまり進んでいない」が62.6%で多くを占め、前回の58.0%から4.6ポイント増加する結果となった。

次に、福島第1原子力発電所の事故対策について「進んでいない」と感じるものを尋ねたところ、全体では「がれきや放射能汚染廃棄物の処理」が68.3%でもっとも多く、次いで「除染作業」が66.8%、「賠償や補償」が59.6%で続いている。

震災があったことを受け、今後あなたがしていきたいことを尋ねたところ、「震災があったことを忘れないようにする」が52.8%(前回:56.1%)でもっとも多く、次いで「緊急時の行動・避難場所・連絡方法などについて家族で話し合う」が51.4%(前回:42.2%)、「自宅の防災・耐震対策を強化する」が42.2%(前回:34.9%)、「住んでいる地域で助け合える人間関係をつくる」が41.9%(前回:39.3%)で続いている。昨年と比較すると、ほとんどの項目で増加傾向となっているが、特に「緊急時の行動・避難場所・連絡方法などについて家族で話し合う」が9.2ポイント、「自宅の防災・耐震対策を強化する」が7.3ポイントの増加となっている。一方で、「省エネを考えた暮らしをする」は13.2ポイントと大きく減少し、全体で1位である「震災があったことを忘れないようにする」については3.3ポイントの減少となっている。

1.大地震への不安感 -阪神大震災直後を上回る増加傾向-

「自分の住んでいる地域で、大地震が近く起きるのではないかという不安を感じているか」という質問に対し、「強く感じている」と答えた人の割合は27.8%(前回17.0%)、「多少感じている」は47.4%(同47.9%)で、これらの合計、いわば不安者層は75.2%と前回の64.9%より10.3ポイントも増加した。これは、阪神大震災直後の95年2月の調査における69.1%をも大きく上回る。

2.地震発生時の心配事 -建物倒壊への心配がトップ-

「仮に、あなたが住んでいる地域で地震が発生した場合、どんなことが心配か」と質問をしたところ(複数回答)、「建物や塀の倒壊」が67.8%(前回59.8%)と最も多く、次いで「火災の発生」55.0%(同62.2%)であった。以下は全体の5割を下回り、「食料や飲料水の確保」48.5%(同45.3%)、「医療体制の確保」33.0%(同31.5%)、「通信網の断絶」29.7%(同28.8%)、「ガスなどの危険物の爆発」28.8%(同32.6%)などと続いている。

4.地震予知研究強化に対しては消極的

「地震の予知は難しいので、そのための研究に力を入れるよりは、地震が発生した後の被害を最小限に抑える研究に重点を置いた方がよい」との意見に賛成か、反対かと質問をした。まず、「反対」9.9%(前回8.0%)と「どちらかといえば反対」9.5%(同7.4%)を合わせた、いわば“地震予知研究積極層” は19.4%(同15.4%)であり、前回より4.0ポイント増加した。これに対し、「賛成」38.7%(同38.3%)と「どちらかといえば賛成」28.7%(同31.1%)を合わせた“地震予知研究消極層”は67.4%(同69.4%)と、前回に引き続き、国民の7割近くが地震予知の研究に対しては消極的であるという結果だった。

「自分の住んでいる地域で、大地震が近く起きるのではないかという不安を感じているか」という質問に対し、「強く感じている」と答えた人の割合は27.8%(前回17.0%)、「多少感じている」は47.4%(同47.9%)で、これらの合計、いわば不安者層は75.2%と前回の64.9%より10.3ポイントも増加した。これは、阪神大震災直後の95年2月の調査における69.1%をも大きく上回る。

2.地震発生時の心配事 -建物倒壊への心配がトップ-

「仮に、あなたが住んでいる地域で地震が発生した場合、どんなことが心配か」と質問をしたところ(複数回答)、「建物や塀の倒壊」が67.8%(前回59.8%)と最も多く、次いで「火災の発生」55.0%(同62.2%)であった。以下は全体の5割を下回り、「食料や飲料水の確保」48.5%(同45.3%)、「医療体制の確保」33.0%(同31.5%)、「通信網の断絶」29.7%(同28.8%)、「ガスなどの危険物の爆発」28.8%(同32.6%)などと続いている。

4.地震予知研究強化に対しては消極的

「地震の予知は難しいので、そのための研究に力を入れるよりは、地震が発生した後の被害を最小限に抑える研究に重点を置いた方がよい」との意見に賛成か、反対かと質問をした。まず、「反対」9.9%(前回8.0%)と「どちらかといえば反対」9.5%(同7.4%)を合わせた、いわば“地震予知研究積極層” は19.4%(同15.4%)であり、前回より4.0ポイント増加した。これに対し、「賛成」38.7%(同38.3%)と「どちらかといえば賛成」28.7%(同31.1%)を合わせた“地震予知研究消極層”は67.4%(同69.4%)と、前回に引き続き、国民の7割近くが地震予知の研究に対しては消極的であるという結果だった。

■M9級の発生は「1000年に1度程度」

■数分後?翌日?2年後?

むしろ歴史的にみると、南海トラフの地震は連動こそするが、冒頭のシナリオのように時間差をおいて発生したことが多い。1944年12月、死者約1250人を出した昭和東南海地震(M7.9)から、46年12月の昭和南海地震(M8、死者約1300人)までは2年の間隔があった。1854年の安政東海地震(M8.4)では翌日、正確には32時間後に安政南海地震(M8.4)が続いた。有史以降、東海・東南海と南海地震が同時発生したことが確実なのは、1707年の宝永地震(M8.6)など数回に限られる。

■経済停滞で1日1280億円の損失

昨年末、「南海トラフ地震対策特別措置法」が施行された。津波被害が予想される地域では、国が避難タワーや避難路の整備、学校などの高台移転にかかる費用を助成する。中央防災会議は「特別強化地域」の選定を始めており、3月中にも対象市町村が決まる見通しだ。

■間接被害、参考データほとんどなし

日本の防災研究が地震の予測や地殻変動の解明に偏り、社会科学や心理学などの視点から取り組む研究者の層が薄いことも一因になっている。

避難タワーなどを整備して津波から人命を守ることは大事で、自治体の財政が厳しいなかで国の支援は必要だろう。だが動き出した対策は施設整備が中心で、この点では東日本大震災前の状況からあまり変わっていない。 政府の地震調査委員会(委員長・本蔵義守東京工業大学名誉教授)は25日、相模湾から房総沖にかけた相模トラフ沿いで発生する地震の発生確率を発表した。関東大震災に匹敵するマグニチュード(M)8級の地震が今後30年以内に起こる確率は最大5%、M7級は同70%とした。

発生確率の見直しは10年ぶり。東日本大震災を機にデータを見直した。前回は最大2%だったM8級の発生確率は上昇した。 だが、判断のよりどころの科学が揺らいでいる。「地震の科学は原発の真の安全性には貢献できない」。5月1日、横浜市で開いた学会会合。東京大学地震研究所教授の纐纈(こうけつ)一起(58)は語気を強めた。

東大地震研で島崎の後輩の纐纈は旧原子力安全・保安院で委員を務めたが、福島第1原発事故後の2011年夏、辞任した。地震予知の限界を論じる纐纈は「この科学のレベルで重大な物事を決めていいのか」と語る。会場には、じっと聞き入る島崎の姿があった。

■数分後?翌日?2年後?

むしろ歴史的にみると、南海トラフの地震は連動こそするが、冒頭のシナリオのように時間差をおいて発生したことが多い。1944年12月、死者約1250人を出した昭和東南海地震(M7.9)から、46年12月の昭和南海地震(M8、死者約1300人)までは2年の間隔があった。1854年の安政東海地震(M8.4)では翌日、正確には32時間後に安政南海地震(M8.4)が続いた。有史以降、東海・東南海と南海地震が同時発生したことが確実なのは、1707年の宝永地震(M8.6)など数回に限られる。

■経済停滞で1日1280億円の損失

昨年末、「南海トラフ地震対策特別措置法」が施行された。津波被害が予想される地域では、国が避難タワーや避難路の整備、学校などの高台移転にかかる費用を助成する。中央防災会議は「特別強化地域」の選定を始めており、3月中にも対象市町村が決まる見通しだ。

■間接被害、参考データほとんどなし

日本の防災研究が地震の予測や地殻変動の解明に偏り、社会科学や心理学などの視点から取り組む研究者の層が薄いことも一因になっている。

避難タワーなどを整備して津波から人命を守ることは大事で、自治体の財政が厳しいなかで国の支援は必要だろう。だが動き出した対策は施設整備が中心で、この点では東日本大震災前の状況からあまり変わっていない。 政府の地震調査委員会(委員長・本蔵義守東京工業大学名誉教授)は25日、相模湾から房総沖にかけた相模トラフ沿いで発生する地震の発生確率を発表した。関東大震災に匹敵するマグニチュード(M)8級の地震が今後30年以内に起こる確率は最大5%、M7級は同70%とした。

発生確率の見直しは10年ぶり。東日本大震災を機にデータを見直した。前回は最大2%だったM8級の発生確率は上昇した。 だが、判断のよりどころの科学が揺らいでいる。「地震の科学は原発の真の安全性には貢献できない」。5月1日、横浜市で開いた学会会合。東京大学地震研究所教授の纐纈(こうけつ)一起(58)は語気を強めた。

東大地震研で島崎の後輩の纐纈は旧原子力安全・保安院で委員を務めたが、福島第1原発事故後の2011年夏、辞任した。地震予知の限界を論じる纐纈は「この科学のレベルで重大な物事を決めていいのか」と語る。会場には、じっと聞き入る島崎の姿があった。

0 件のコメント:

コメントを投稿